《零日攻擊》的敏感議題以及政治色彩讓這部戲在開播前就充滿了爭議,在各種質疑跟期待中開播第一、二集後,卻因為幾乎沒有「戰爭動作場面」,取而代之的是大量的文戲以及類「人生劇展」的藝文腔,與觀眾預期有所落差,加上每集不同製作團隊,不同風格敘事的「詩選」型影集做法,網友也有討論認為這種做法會讓故事會無法銜接,也令人擔心這部影集後續播出的收視情況。

然而,《零日攻擊》一路播出以來,討論度不減,特別是第六集全素人演出的「金紙」,以及第八集羅景任導演的「反分裂家庭」,都獲得極高的網路聲量。不僅如此,在看似風格迥異的各集播出後,就像拼圖逐漸完整,整體希望傳達給觀眾的目的也逐漸清晰。重新回顧整體架構跟每集故事觀點,《零日攻擊》原來要談的不只是如果戰爭怎麼辦,而是在戰爭極端情境下難以想像的各種人性故事。

愛國到底有多難?

當滲透無所不在,戰爭已經開始。十個不同視角的敘事,上至總統高官,下至8+9小情侶,在愛國之前,更重要的是如何保住自身利益。第一集「戰爭與和平」,Janet飾演的總統王明芳,身處在一群位高權重的男性之中,彷彿一道清流,看似不貪戀權力名聲,但她與前任總統宋崇仁的對話那場戲卻將她的真心表露無遺,她要的就是歷史留名,為了達成目的,她可以不擇手段,她利用親信的信任,利用自己的親生兒子博得輿論的同情,這與自己的父兄何來不同?戰爭,只是她坐穩大位的最佳機會而已。

「戰爭關我什麼事,我只想跟妳在一起。」對於一般年輕人來說,戰爭彷彿是個模糊而遠在天邊的假說,怎麼樣也沒有賺錢跟被愛重要。無論是第二集的「蛇仔」也好,還是第四集「Mind Fuck」的網紅智琪也好,當有了翻身的機會,誘人的條件就在眼前,要這些年輕人選擇去愛國才是天方夜譚,即使戰爭也無法讓他們翻身,最終也只是淪為被犧牲、被控制的棄子。

而第三集的「On Air」可以說是為全劇破題,相當重要的一集。本集以全台斷網為背景,談媒體諜報跟假消息,劇中男女主角俞涵、高橋一生,飾演一對曾經在大學時期交往的前戀人,他們的背景十分有趣,雖然唸的是中國的大學,各自就業也是進入十分仰賴中國的媒體與科技公司,最終他們卻在飽受生命威脅的情況下,透過媒體揭露滲透無所不在的事實。

投奔中國的選擇到底誰的決定?

第六集「金紙」以及第八集「反分裂家庭」,對比前面幾集「個人」在戰爭中的選擇,呈現的是「家庭」在戰雲密佈下,會是什麼樣子?這兩集剛好是兩個截然不同的家庭階層,一個是沿海小鎮的金紙店家庭,一個是富有的台商中產階級,當兩岸烽火燃起,他們都必須選擇是否西進逃亡。但是,這件事情到底該由誰來選擇?

「金紙」巧妙地融合地方宗教文化,陸籍妻子在海對岸不斷視訊,軟硬兼施要求丈夫帶著孩子快來中國,遲遲無法做出決定的台籍丈夫,最後以燒王船的日子與機票出發日期衝突的藉口,暫時留在了台灣。但是,燒王船的日子卻是透過丈夫起乩傳達神明的旨意,到底真的是偶然衝突,還是用神明當藉口?就留給觀眾想像,這集的偽紀錄片拍攝手法與素人寫實演技,衝出極佳口碑,非常值得一看。

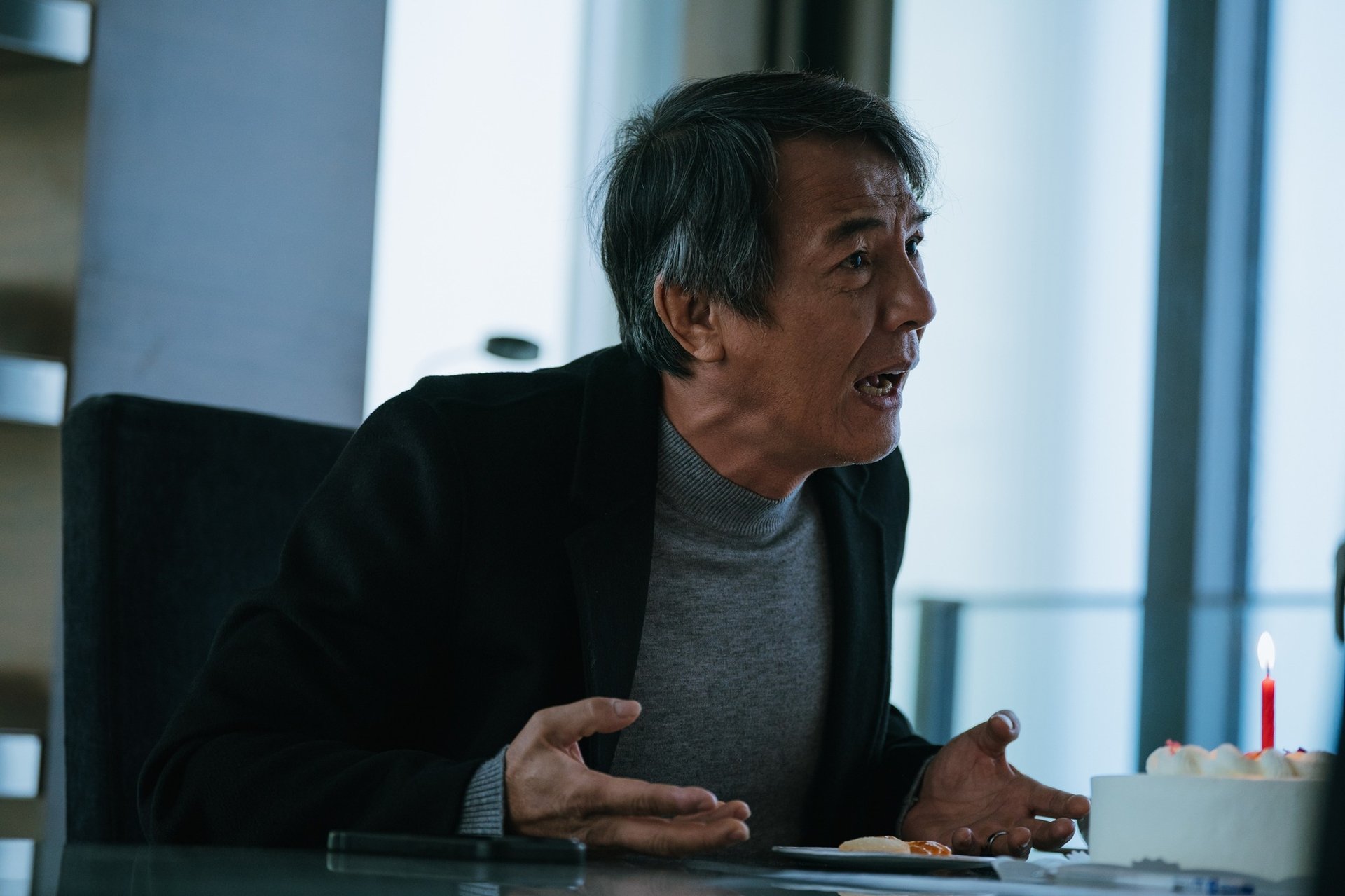

到了「反分裂家庭」這集,一家三口政治立場迥異,台商丈夫為了買到三張逃往中國的機票幾乎要傾家蕩產,此時妻子卻冒出了失智症老父需要人照顧,他們兩個唯一想保護的兒子卻是個台獨份子,拒絕前往中國。戴立忍在劇中飾演有著極大壓力的丈夫,自己在中國的公司被人奪走,妻子又被列入反分裂法的黑名單,他在裡頭面臨崩潰的演出非常精彩,而這個家庭最大的秘密也帶來結尾高潮反轉。兩個截然不同的家庭,相同的疑問:選擇西進逃亡,到底是蜜糖還是毒藥?

所有的矛盾都需要被理解

第五集「兩岸密使」、第七集「海倫仙渡師」以及第九集「突圍」,分別由日本演員水川麻美、台越新演員楊富江以及香港演員杜汶澤演出,可以看看身為在台灣的「外國人」,在遭逢戰爭時被迫成為了什麼角色。其中最有趣的是杜汶澤所飾演的港籍中國間諜大反派,許多集數裡都可以看到他的演出。在「突圍」當中,可以看到他為何選擇來台成為間諜的過程,以及許多港人在台的心聲,寄人籬下又思念回不去的故鄉,其實是正在發生的真實矛盾。

最後一集「破膽行動」,將整個影集扣回第一集,重回大膽島士兵被對岸解放軍水鬼摸走的現場,人在大膽島希望放手一戰的士官弟弟,對照在台灣的國防部面臨間諜案的幕僚哥哥,戰爭同時在這兩處發生。相信許多人都曾問身邊的軍人朋友「真的會打仗嗎?」,又或者對於「打仗不可能贏」這件事深信不疑,這一集把這兩個最迫切的問題放回觀眾眼前。當然,影集給了觀眾一個正向的答案:最後幾幕一一帶出所有故事的後續,總統的美國兒子已經安全回家,悠閒地吃著早餐;金紙店老闆如常地生活著,但笑容多了許多;海倫的小豬們依舊不用思考只是活著…。

《零日攻擊》與許多台劇相比,或許製作上不盡完美,但概念大膽有趣,政治爭議讓這部戲被許多人看見,但卻不一定真的「有看」,或許放下成見,來看看這部影集真的想傳達的人性故事,會有另一番趣味也不一定。

文/Pia

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

《零日攻擊》:「武統」台灣主題的戰爭劇為何引發激烈辯論?

- 呂嘉鴻

- BBC中文

金門淪陷 、台灣主要電視台遭中國駭客侵入、香港間諜的滲透,台灣本地網紅宣傳兩岸和平協議……這些與台海戰爭有關的劇碼,近年來在兩岸關係緊繃之際,頻頻出現在台灣日常語境中,對台灣人來講其實並不陌生。

但是,當這些「關鍵字」成為近日製作的一套台灣影集《零日攻擊》(Zero Day)主題,仍然引起熱議,也收到對岸網民的關注。

據稱, 這套由台灣官方及電子大亨曹興誠等人投資的影集會耗資約2.3億台幣(約720萬美元),打破台灣電視劇集製作經費紀錄。影集背景設定某年台灣總統大選後政黨輪替,看守政府凖備交接給新總統時,中共解放軍以軍機在南海失聯為由,突然宣佈封鎖台灣,聲稱凖備七天內會登陸「武統台灣」。

七月底,製作方發佈了17分鐘的宣傳片並稱計劃明年在台灣本地及跨國串流平台播放。率先披露的劇情集錦情節繁複,包含台灣政壇如何内鬥、軍方遭遇間諜滲透、美日等盟友是否會協助台灣或袖手旁觀辯論,以及台灣民眾如何採取凖備抗戰和投誠等眾多細節。

預告片上個月底推出數天內,YouTube觀看量破了100萬次,至今有170萬次。而上周的外媒預告會放映會,吸引了上百位駐台外媒記者到場。

「如果你看完《零日攻擊》預告片覺得很不舒服,那就對了,時間到的那天你只會更不舒服?」一位名為李法老的網民在臉書(Meta)分享他看完預告片的想法。

BBC中文就著該影集在台北進行街頭訪問,受訪者謝易萱表示,她看了預告片之後很有感觸並對這種有關台海戰爭的資訊傳播看法正面。她說現在台灣面對認知作戰的威脅很深,勢必要多多討論戰爭:「有種未雨綢繆的感覺吧!再不談,以後(台灣)什麼都沒有了!」

但也有批評者抨擊這部影集是民進黨政府炮製的「認知作戰」工具。台媒聯合報便以社論抨擊這套影集是「綠營」人士拿政府補助,洗腦台灣人民,販賣恐懼的產物;民眾黨前副發言人楊寶楨在中天頻道也抨擊本片是民進黨認知作戰,「拿你的錢,洗你的腦」。中共官媒《環球時報》引用台灣名嘴郭正亮等人髮言,稱本片「炒作大陸攻擊」,需嚴厲譴責。

有分析稱,也許是因為這部影集是大製作,引起廣泛關注,觸動了在台灣台海戰爭的敏感神經。

台灣政治大學國際合作處處長陳憶寧教授向BBC中文表示,看完預告片後,她覺得假設台灣政府需要借由一個大製作影片來提升人民對戰爭的感受的話,在這個時機以及想要達到的效果,她個人覺得並不是太負面的宣傳,「 不管是政府出資還是民間投資, 這時候推出戰爭片對老百姓來講,是一個讓我們吸收資訊,然後了解戰爭是什麼的一個好的管道。」

「今日烏克蘭,明日台灣?」

影集製片兼總編劇鄭心媚是記者出身。鄭女士接受BBC中文採訪時說,她當初起心動念,開始寫劇本,之後找人找錢籌備這套影集的緣由是與俄烏戰爭有關。

「2022年烏克蘭被俄羅斯入侵後,我心中的那種急迫感就越來越深。你就會很怕像這樣子敏感的題材,如果再不談的話,以後我們還會不會有機會談了? 」

鄭心媚說,看一下烏克蘭如何走到這一步,俄羅斯又是用什麼方法,一步一步的先從認知戰開始滲透烏克蘭。她說,類似的戰爭早就在台灣開打了,只是「沒有煙硝」,多數台灣人還不願直面議題。

「戰爭在台灣好像是房間內的一頭大象,他明明就在這裏,但大家一直覺得這個議題很敏感,不想去談。但不去談不代表它就會不見……而且事實上,我們以為戰爭還沒有發生,可是其實戰爭早就已經發生了!」

許多台灣民眾對這種緊迫感感到認同。28歲的謝易萱接受BBC中文街訪時說,台灣需要有戰爭的討論,雖然台灣的軍事比對岸弱,但「台灣人自己還是要有這種知識,再不討論,以後台灣什麼都沒有了」。

但對該影集製作也有不同意見。今年18歲、剛入大學的賴宥臻向BBC中文說:「不是說不用談,但也不要刻意去討論戰爭這個議題吧……」

賴小姐說她前陣子有到中國旅遊,「他們那邊的人都很善良,不會刻意要討論戰爭。」

年近70的鄭世維向記者表示台灣再怎麼宣傳都沒有用,中國以後就是第一強國,我們早晚要認祖歸宗。

台灣版「大外宣」?

此外,由於此片獲得台灣政府部門補助及投資,有人質疑這套影集民進黨政府「大外宣」工作的一部分。

譬如,反台獨立場鮮明台媒《聯合報》或港媒《亞洲周刊》皆先後報導這套影集。《聯合報》以社論抨擊《零日攻擊》是「洗腦大片,綁架人民走向戰爭」,甚至稱影集邀請日本知名演員高橋一生飾演台日混血公民,是「迷戀日本殖民統治」的體現。

港媒《亞洲周刊》則批判本片「抹黑統派」,且試圖煽動敵視中國大陸情緒,想要探索人性真相會在台灣社會產生反效果,台灣人不會買單。

鄭心媚說,這套影集2022年籌備,之後有台灣行政院文化部「黑潮計劃」補助支持,文化部補助比例佔製作總預算的3成多,補助金額也不是黑潮計劃中最高的作品,當年文化部黑潮計劃共補助11部作品,《零日攻擊》是其中一部,而當地電子大亨曹興誠是第一位天使投資人。她說,台灣官方沒有任何人干涉影集拍攝,劇本沒有一個字被要求更改。

面對質疑,台灣文化部部長李遠本月初接受台媒聯訪時稱,若政府真的要對公民打認知戰的話,應是要求劇情寫成台灣「英勇大勝,不應該這麼沉重」。

但事實上,台灣文化部的英文數位電視頻道「Taiwan Plus」在2022年開播,當時便也有評論稱此為民進黨政府宣傳台灣軟實力的新嘗試,是台北「說好台灣故事」的宣傳行動。如今,官方有投資《零日攻擊》,則再引相關討論。

所謂「大外宣」通常泛指近年來,中國透過媒體及文化娛樂產品等各種機構或工具,對外宣傳中國政治理念及國家形象的工作。

雖然「大外宣」通常給人留下負面印象,但有分析稱,說到底,大外宣是推銷自己國家的「軟實力」(soft power)的宣傳工作之一環。而所謂軟實力的「外宣」要奏效背後鐵定需要有「硬實力」,譬如資本或軍力的協助。

美國安全研究學者、智庫杜魯門國家安全計劃(Truman National Security Project)奈內斯基(Zuri Linetsky) 博士向BBC分析稱,中國的軟實力投資便經常配合其「戰狼外交」,也就是混雜著「硬實力」範疇的大規模投資而來。他說,多年來,中國的外宣越來越多地在亞洲——特別是在台灣和菲律賓南海周圍以及其他領土問題上——傾注極大的心力及資源。

美國哈佛大學政府系講師索羅卡(George Soroka)博士長期研究俄羅斯宣傳戰略。他認為,非民主國家部署的宣傳(propaganda)攻勢向來要更強勢許多,克里姆林宮過去使用「公開宣稱」──譬如自稱俄羅斯是西方基督教及歐洲的第一捍衛者──及「隱密」(covert)──譬如散播假訊息──兩種方式開展大外宣滲透他國。

「雖然我不是中國問題專家,但我觀察到北京採用了許多與莫斯科類似的手法。特別是近年來中國利用對過往歷史恩怨的選擇性解讀,來增加其對台灣和南中國海等地區主張的合理性,」索羅卡告訴BBC。

奈內斯基說,中國的推銷模式常帶有「戰狼」的威嚇性質,因此面對價值不同的目標地區的軟實力推廣,在新冠疫情後越來越受到其他國家或人民的抵制,效果趨減。他強調,從一些國際智庫近年來在菲律賓、韓國、澳洲或台灣等地的統計民調發現,民眾對中國的印象越來越差。「說到底,推銷軟實力若要達到最大效果,通常「意味著平衡硬實力。所有大國都必須保持這種平衡。但中國並未這樣做,」他解釋說。

「現在各國都知道中國如何運用其軟實力,因此有空間能去抵禦它,台灣這套影集或是其中的一個嘗試;但台灣需要與中國進行貿易,因此與中國接觸,良好、公正的媒體報道以及公眾積極參與政策議題,提高公眾意識,了解正在發生和未發生的事情也是必要的。」

索羅卡教授說,像台灣現在拍攝影集往外宣傳這樣的做法,或許也會有被標記為在搞大宣傳的風險,「但抵制外宣的努力不能是被動的,而是需要主動出擊,設法預防性地讓社會免疫於虛假信息,無論是源自內部還是海外。」

他又稱,為了對抗惡意的外宣或認知戰,校園中培育批判性思維和媒體素養是基本的工作,「譬如透過事實核查和公開指出對方如何進行外宣」。

陳憶寧教授認為,基於《零日攻擊》的製作發行策略,影集較有可能是在台灣內部開啟有關戰爭的討論,而非對往海外宣傳。因此,這部片子應該是在喚醒台灣人自己對於戰爭到來的可能性的反思,「你該怎麼去面對它,」她說。

陳憶寧強調,比起網路訊息,藝術文化產品會有一個更長的發酵的過程,一般來說影響力更久或更深:「但不管是不是宣傳,大家也不用太焦慮,因為影集看了之後,公眾會有自己的感受或想法,「點滴在心頭,這樣就足夠了。」

评论

发表评论